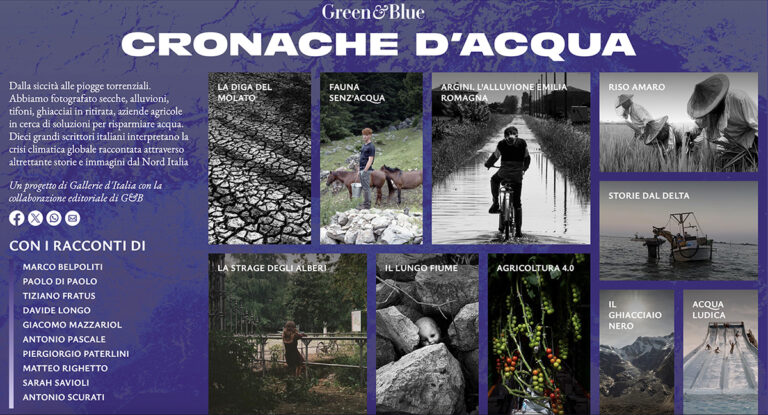

“Cronache d’acqua” la crisi climatica raccontata dalla fotografia

"Fotografie e racconti che parlano di acque solo in apparenza. In realtà parlano di noi

Questo progetto prova a restituire il senso dell’urgenza di fronte alla differenza di velocità fra climate change e transizione" Riccardo Luna

Il progetto "Cronache d'acqua - Immagini dal Nord Italia" intende raccontare al pubblico il fenomeno della siccità attraverso una campagna fotografica e di ricerca commissionata da Gallerie d’Italia al collettivo di fotografi e fotografe Cesura.

L’obiettivo è quello di creare una memoria per il futuro e fornire spunti per una riflessione sull’attuale emergenza ambientale, partendo da 10 storie, frutto di una ricerca fotografica d’autore che insieme costruiranno un percorso narrativo corale.

Ringraziamo il fotografo Giacomo Liverani del collettivo Cesura per aver scelto il nostro Centro Ricerche sul Riso di Castello d'Agogna quale luogo dove poter conoscere e capire il complesso mondo della risicoltura italiana, e per aver deciso di inserire nel suo progetto fotografico alcuni scatti raccolti in quell'occasione. Abbiamo deciso di pubblicare qui di seguito il commento del fotografo Giacomo Liverani e il testo dello scrittore Antonio Pascale, che raccontano una di quelle dieci storie che ci vede coinvolti.

---

Riso amaro

Fotografie di Giacomo Liverani

Maggio-Agosto 2023. L’introduzione del riso nella Pianura Padana risale alla seconda metà del XV secolo. Nel corso di oltre cinquecento anni la coltivazione di questo cereale è diventata una delle principali attività agricole delle province di Vercelli, Novara, Pavia, Alessandria e Biella e questi luoghi sono diventati per molti il simbolo dell’agricoltura per eccellenza della Pianura. Cinema, musica, letteratura hanno raccontato questo cereale e la sua coltivazione come sinonimo di lavoro, fatica, produzione. Una pianta che nasce e cresce nell’acqua e che dall’acqua trae la sua esistenza. La storia segue alcuni produttori di riso, visita l’Ente Nazionale Risi e i piani di ricerca e sviluppo per un riso resistente e mostra i grandi sistemi di irrigazione, in crisi per colpa della siccità.

Una risaia dai mille colori

DI ANTONIO PASCALE

Se Napoli è mille colori, la risaia non è da meno: mille colori e altrettante forme di vita. Ai bordi e tra le camere rettangolari (l’unità produttiva dell’azienda) troviamo alghe e piante palustri che vivono e radicano in acqua o in essa nuotano, lasciandosi trasportare dalla corrente. Altre piante che diventano anfibie, come il giavòne – tra l’altro l’infestante principale delle risaie. Sono le stesse piante che hanno accompagnato l’uomo sin dalla preistoria, che gli hanno consentito di costruire pagliai o che sono state impiegate per la preparazione di legacci (lische e zigoli).

Le risaie sono dunque mille colori perché c’è l’acqua - 20 mila-40 mila m³ di acqua ad ettaro. Non è acqua sprecata, se non fosse impiegata per la coltivazione del riso o per colture alternative quali mais e soia, evaporerebbe o defluirebbe al mare. Poi l’acqua è riciclata nelle risaie per almeno tre volte). Le risaie sono acqua, ossigeno disciolto in acqua, miro e macro-fauna, ma anche piante lacustri che tuttavia diventano erbe infestanti. Chi le estirpava una volta? Le mondine. Mettendo insieme i pezzi: le risaie risuonano di storia e di canti d’acqua. Perché? perché mondine e musica folk stanno insieme.

Nelle campagne tra Vercelli, Novara e Pavia, a partire dalla seconda metà dell’800, la lavorazione del riso assunse un carattere nuovo: alle grandi estensioni fece seguito la rottura del sistema di solidarietà tra le diverse cascine, e soprattutto una richiesta di manodopera per estirpare le malerbe. Così, decine di migliaia di donne provenienti da aree diverse della pianura Padana e dalle colline piemontesi si spostava nel Vercellese, nel Novarese e nella Lomellina. Ora, questo periodico incontro di donne diverse ha creato un laboratorio popolare straordinario. Perché le mondine cantavano. Diceva Pietro Sassu “in loro prevale la volontà di esaltare col canto la propria presenza, di alzare il canto quando il corpo è piegato sulle acque dalla fatica”.

Ora, queste donne, con la schiena piegata, lontane dai luoghi d’origine - quelli contadini, dove vigevano valori e doveri repressivi- sono state capaci di trasformare il tempo della monda in un’occasione di solidarietà e uguaglianza. Libertà e uguaglianza tra uomo e donna, legata anche alla nuova moralità laica e socialista (la lega socialista deriva dalla lega delle mondine e nasce in Padania). Alcune canzoni della monda parlano chiaro: siur padrun dali bele braghe bianche fore le palanche, fu portata al successo nel 1971 da Gigliola Cinguetti, con il suo album che raccoglieva canzoni popolari delle mondine ( vendette un milione di copie). Ancora: se otto ore vi sembran poche provate voi a lavorare e capirete la differenza di lavorare e di comandare. Oppure: sebben che siamo donne, paura non abbiamo per amore dei nostri figli, noi in lega ci mettiamo. Poi sono arrivati i diserbanti che a molti non piacciono ma che hanno tolto le donne da un lavoro gravoso (la concorrenza asiatica può ancora utilizzare la monda manuale invece degli erbicidi).

Si potrebbe ancora approfittare di questo canto antico per cambiare musica, proporre una nuova metrica: quella della ricerca. Che parte dagli agricoltori, ed è fondamentale per costruire una nuova risaia. È necessario sperimentare strumenti moderni, vedi quelle biotecnologie che vanno sotto il nome di TEA, utili a creare nuove cultivar resistenti e adatte ai cambiamenti climatici. Altrimenti, invece di realizzare una risaia dai mille colori, finisce che nonostante tutta la storia passata e le forme di vita diverse, il nostro riso si troverà impantanato e senza nessuno lo canterà più.

Antonio Pascale, 57 anni, di Napoli, giornalista, scrittore e blogger, è stato ispettore del ministero della Politiche Agricole. Il suo ultimo libro, “La foglia di fico”, Einaudi.

Giacomo Liverani è nato a La Spezia nel 1980. Dopo essersi laureato al Politecnico di Milano in Disegno Industriale nel 2005 è entrato a far parte di Cesura come stagista nel 2012 ed è diventato membro ufficiale nel 2020. Liverani ha documentato i conflitti rivoluzionari ed è stato pubblicato da diverse testate giornalistiche come Il Corriere della Sera, MSNBC e Time Magazine. Parte del suo lavoro è presente in mostre collettive e progetti pubblicati con Cesura Publish.

Green&Blue

Cronache d'Acqua

Dal 14 dicembre al 18 febbraio a Torino, una mostra di Galleria d’Italia e La Repubblica con i racconti di Marco Belpoti, Paolo Di Paolo, Tiziano Fratus, Davide Longo, Gicaomo Mazzariol, Antonio Pascale, Piergiorgio paterlini, Matteo Righetto, Sarah Savioli, Antonio Scurati.

Link: https://lab.greenandblue.it/2023/cronache-acqua-immagini-nord-italia-cambiamento-climatico/giacomo-liverani/riso-amaro/